CATEGORY : ヘルスケア |不調

5人に1人が「腎臓」に不調! 20〜30代の予備軍が増加。今日からできる腎臓を労わる健康習慣

「腎臓」の不調…と聞くと高齢者や中年の病気というイメージがあると思いますが、20〜30代の予備軍は年々増加傾向にあるそうです。じつは、私自身も数年前の健康診断から気になっている臓器のひとつ。そこで今回は、「世界腎臓デー(3月13日)」に開催されたNPO法人日本腎臓病協会、協和キリン主催のイベント(日本腎臓病協会の医師たちによる疾患に関するミニレクチャー)を元に「腎臓をケアする健康習慣」をお届けいたします。

Contents 目次

医師解説。腎臓ってどんな臓器?

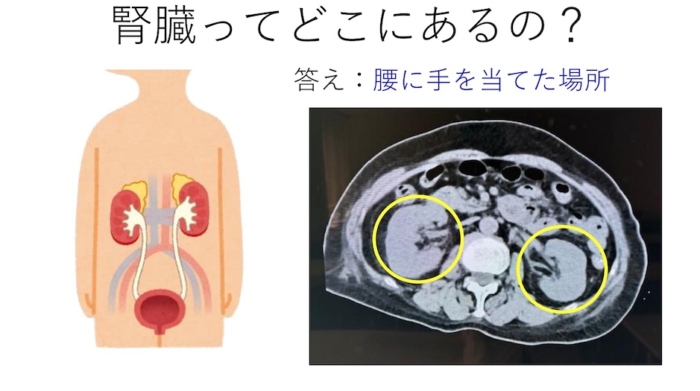

みなさんに質問です。腎臓ってどこにあるかご存じですか? どんな役割で働きをしているのか知っていますか? なんとなく…という人もいるのではないでしょうか。

東京慈恵会医科大学附属病院の腎臓・高血圧内科の松尾先生より解説いたします。

「みなさん、腎臓がどこにあるか知っていますか? 腎臓は、腰に手を当てた背中側に左右2つあります。毒素やよぶんな水分を尿として排泄したり、電解質のバランスを保っています。そのほか、血液を作ったり血圧のコントロール、骨を丈夫にするサポートも行っています。いちばん大切なのは、毒素を排泄する濾過(ろか)機能です。

この毒素というのは、食べものに含まれているたんぱく質を燃焼したときに発生する燃えカスや、体が新陳代謝をくり返す際に出る老廃物です。これらのほとんどは腎臓で捨てています」(松尾先生)

今、日本で慢性腎臓病(CKD)の患者さんは、5人に1人の割合で、20~30代の予備軍も増えているそうです。では、腎臓が不調になる要因や起こりうるリスクにはどんなものがあるのでしょうか?

「太りすぎ、血糖や血圧が高いこと。生活習慣病との関連性も高く誰もがかかる疾患です。腎臓の機能が低下することで、透析が必要になる、認知症になる、心筋梗塞になる、骨折しやすくなるなど、さまざまなリスクが発生します」(松尾先生)

腎臓は何か疾患があっても自覚症状がない臓器なので、なかなか気づいてあげることができない“沈黙の臓器”といわれていますよね。なので、検査で状態を調べて、できるだけ早く対策することが大切。また、毎日の生活習慣(食事、運動、睡眠など)の見直しが腎臓ケアにつながるそうです。

次のパートでは、薬剤師、看護師、管理栄養士による解説のもと「腎臓ケア」につながる生活習慣についてご紹介していきます!

薬剤師解説。腎臓を労わる生活習慣その1[薬]

頭痛がする、風邪っぽい…など医者にかからず市販薬に頼るときってありますよね。

ここでは、腎臓と薬の関係について薬剤師の四方先生の解説のもとご紹介します。

意外と身近な薬。私たちの臓器にどう役立っているのか、どんな影響があるのか知っておくと今後のつき合い方の参考にもなりそうです。

「病院から処方された薬は指示通りに服用し、継続することが大切。一部の薬では腎臓に負担がかかったり、腎臓の働きが低下している人は副作用が出やすくなることがあります。市販されている薬でも痛み止めや風邪薬など、腎臓に負担がかかるものもあるので、病院から処方された薬でも市販の薬でも、用法用量は正しく守ることが大切です。

薬を安全に処方するには、腎臓機能の情報が重要です。腎臓に関わる代表的な検査には尿検査(たんぱく尿や血尿など)、血清クレアチニン値などがあります。

検査結果の数値をお薬手帳に貼ったり、検査の結果を持っておくと、受診の際などに役立ちます。腎臓の機能が低下していると指摘を受けた場合は、ご自身の判断で市販薬を購入しないようにしましょう。

また、お薬手帳は薬の情報だけでなく、副作用の情報なども記載することができます。かかりつけではない病院の受診時や災害時などに非常に役立つので、ふだんお薬を飲まれている人、副作用を経験された人などは、ぜひお薬手帳をご活用ください」(四方先生)

最近はサプリメントやプロテインを過剰に摂取することで、気づかないうちに腎臓や肝臓に負担をかけている人もいるようです。どのようなことに気をつけたらいいのでしょうか。

「最近では、たんぱく質を補う健康食品(プロテインなど)が多く出ていますが、腎臓の機能が低下した人が過剰にたんぱく質を摂取すると、腎臓の機能をさらに低下させることもあります。

まずは食事から栄養をとることを基本とし、不足する分を健康補助食品などで補うように気をつけたいですね。

サプリメントを摂取していて腎臓の値が気になる人は、一度検査をしてみてもいいかもしれません。また、サプリメントであっても処方されている薬の作用に影響したり、効果が重複することがあります。手術や検査に影響することもあるので、飲んでいる市販薬、健康食品、サプリメントの情報は医師、薬剤師に共有するようにしましょう」(四方先生)

看護師解説。腎臓を労わる生活習慣その2[日常生活]

続いては、看護師の後関先生より、今日からできる腎臓を労わる健康習慣についてご紹介します。

「悪くなってしまった腎臓を直接よくする薬はありません。あくまで、腎臓の負担を減らすための薬がほとんどです。ですから、大事に使っていただきたいです。また、腎臓自体の病は日常で徐々に悪くなっていくものが大半です。ですから腎臓によい状況を作ることは、24時間の生活の中にポイントがあると思ってください。とくに、これがいいだろうと思うことがいくつかありますのでご紹介していきます」(後関先生)

【運動】

ややきつめの有酸素運動が理想。

1回20~30分、週2~3回が目安。楽しんで、継続できること!

【禁煙】

今、喫煙している人は、ぜひ禁煙を。

タバコを吸わない周囲の人への配慮、受動喫煙にも気をつけて。

【血圧を上げる行動は避ける】

例えば、寒い時期のトイレや脱衣所は温めて、できるだけ温度差がないように。

排便時のいきみも気をつけて。日ごろから便秘対策を心がけましょう。

【睡眠】

ストレスを感じたら休んで、気分転換。十分な睡眠をとるようにしましょう。

ストレス解消といってもアルコールの飲み過ぎや暴飲暴食には注意。

日中の強い眠気やいびき、無呼吸のある人はかかりつけ医に相談をしましょう!

管理栄養士解説。腎臓を労わる生活習慣その3[食生活]

最後は、食生活で気をつけたい、食塩の話を中心にしていきたいと思います。

管理栄養士の吉田先生の解説のもとご紹介していきます。

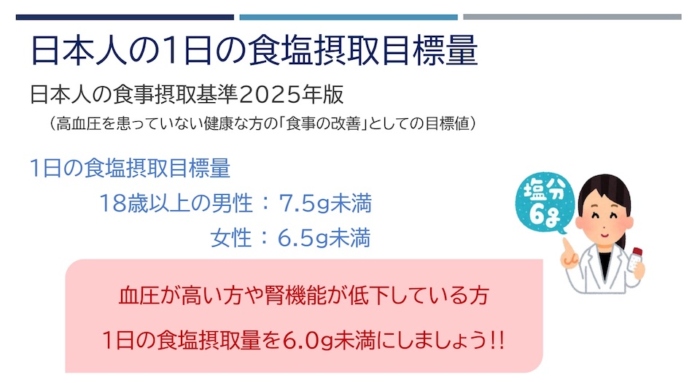

「食塩においては、国で定めた目標量があります。

2025年版、日本人の1日の食塩摂取目標量(高血圧を患っていない健康の人の食事改善としての目標値)では、1日の食塩摂取目標量は、18歳以上の男性 7.5g未満、女性 6.5g未満です。

血圧が高めの人や腎臓の健康が気になる人(腎臓機能が低下している人)は、食事において、1日の食塩摂取量 6.0g未満の減塩を意識してみましょう!」(吉田先生)

「減塩」と聞くと、味がしない、おいしくない、食べた感じがしない…と思うかもしれませんが、一律に食塩を減らすのではなく、自分の体に適した食塩量でおいしく食べることが食生活改善のコツ。吉田先生がおすすめする減塩食のコツはこちら。

(1)汁ものは1日1杯まで。汁ものは具だくさんにして、汁を減らす。

塩分1.2g → 0.8gに減塩

(2)麺類を食べる回数を減らす。スープは飲まない。

スープをすべて飲むと食塩 7.3g → スープを半分残すと食塩 4.2g

(3)塩分の多い食品の摂取を減らす。

例えば、ハム、ウインナーソーセージ、かまぼこ、つけもの、梅ぼし、カップ麺、レトルトカレーなど。

(4)調味料の使い方を見直す。

料理を食べる際は、まずは何もかけずに味をみてから調味料を使う。調味料はかけるより、小皿に入れてつけて食べると、使い過ぎないので減塩につながります。

(5)五感や味にメリハリを。

香りや酸味、風味、辛味、うまみをじょうずに活用し、味にメリハリをつける。

(6)食品の栄養成分表を確認してから購入する。

食塩相当量(ナトリウム)をチェック! 外食でもメニュー表に書いてある場合もあります。

毎日、ひとつでも実践すると、減塩につながります。

できることから始めましょう!

【記事監修】

東京慈恵会医科大学附属病院 医師、看護師、薬剤師、管理栄養士

https://j-ka.or.jp/

文/FYTTE編集部