CATEGORY : ヘルスケア |不調

「生理って、ひとつじゃない」池田美優さんも参加! “我慢に代わる選択肢”を考えるツムラの#OneMoreChoiceプロジェクトをレポート

7月24日、ツムラが「#OneMoreChoice プロジェクト」の記者発表会を開催しました。このプロジェクトは「生理のつらさを我慢しなくていい社会へ」という想いのもと、生理やPMS(月経前症候群)による不調を抱える人々が、それぞれのライフスタイルや環境に応じて、“我慢に代わる選択肢”を持てる社会を目指して発足したとり組み。今回は、そんなプロジェクトの背景やこれまでの調査結果に加え、池田美優(みちょぱ)さんによるトークセッションの様子をレポートしていきます。

Contents 目次

“隠れ我慢”が社会課題に。ツムラがとり組む理由とは?

創業132年を迎えたツムラは、「一人ひとりの 、生きるに 、活きる。」という企業理念のもと、漢方薬や生薬の力で人々の健康を支えてきました。

そんななか、女性特有の健康課題である生理やPMSのつらさに着目し、2021年に「#OneMoreChoice プロジェクト」を始動。

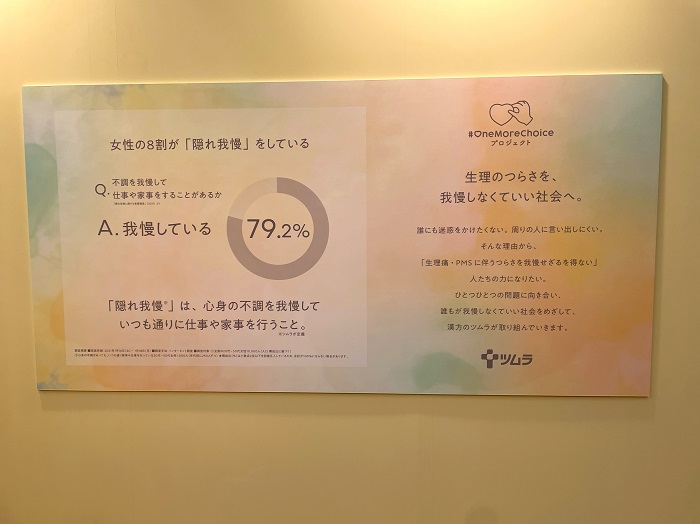

その背景には、ツムラの調査で明らかになった「女性の約8割が不調を我慢して日常生活を送っている」という衝撃的なデータがありました。ツムラはこの状態を“隠れ我慢”と定義し、その実態を可視化することで、誰もが我慢しなくていい社会を目指しています。

データで見る“隠れガマン”のリアル

発表会では、これまでに実施した「生理に関する意識と実態調査」の結果が共有されました。

生理経験者のうち68.5%が“隠れ我慢”をしており、56.8%の人が「周囲に理解されにくい症状がある」と感じていることがわかっています。とくにイライラや情緒不安定、眠気といったPMS症状は、外から見えにくいため理解されにくい傾向にあります。

また、周囲の人たちの意識にもギャップがありました。「サポートしたい気持ちはあるが、どう対応すればいいかわからない」と答えた人は、男性で82.2%、女性でも70.5%にのぼります。

生理やPMSの症状として認識されている数も、男性は平均3.5種類、女性で7.3種類と、男女間で倍以上の差が見られました。こうしたデータから、生理やPMSによる不調は、多様な症状があるにもかかわらず、正しく理解されていない現状が浮き彫りになりました。

自分と他者の“違い”を体感できる「違いを知ることからはじめよう展」

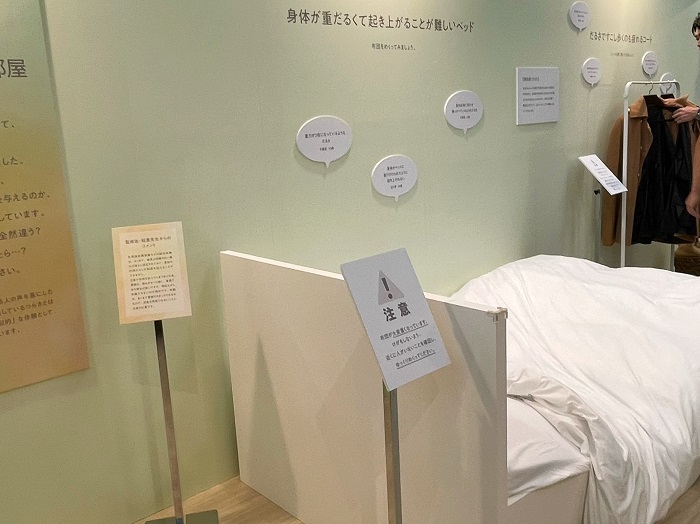

今回の発表会では、7月24日(木)~27日(日)までの4日間、東京・丸の内の丸ビル1Fイベントスペース「マルキューブ」で開催された一般向けの体験型企画展「違いを知ることからはじめよう展」の詳細も発表されました。(※現在は終了しています)

展示は4つのエリアで構成され、それぞれが異なるアプローチで「違い」や「辛さ」を“見える化”する内容になっていました。

例えば、「気づく」エリアでは、音声や漫画などを用いて“隠れ我慢”のリアルな声にふれることができました。本音やその辛さが見えにくいことに着目し、自分と違う症状による辛さに気づくきっかけをくれる場。

そのほか、「想像する」エリアでは、症状によって日常生活に支障が出る状況を実際に体感できるしかけが。倦怠感、だるさ、眠気、集中力の低下などのツラさを再現する空間や、生理痛を疑似体験できるVR装置などが設置され、1人1人異なる症状のつらさを“体感”することができるようになっていましたよ。

みちょぱさんが語る、“私にとってのOneMoreChoice”

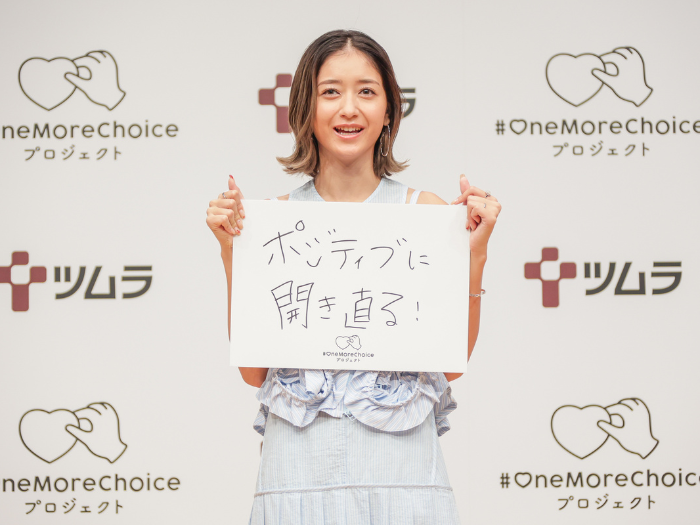

当日は、モデル・タレントとして活躍する池田美優(みちょぱ)さんがゲストとして登壇。

自身も仕事柄、生理中でも我慢しなければならない場面が多いことを明かしました。そんななかでも、「あえてマネージャーさんなど周囲にアピールする」「ポーチを持って堂々とトイレへ行く」といった自身なりの工夫をとり入れているそうです。

イベントでは、“倦怠感”を再現した少し歩くのも疲れるコートを着て、そのつらさを疑似体験。「思っていた以上に重い! これはたしかにしんどい」と驚く様子も見られました。

自身の“#OneMoreChoice”としては「ポジティブに開き直ること」を提案。

「開き直るというのは我慢するというわけではなくて。眠くなったりイライラしたり、肌荒れしたときに生理のせいにすることも大事かなと。ツラい気持ちや症状にフタをせず、ちゃんと受け止めて工夫していくことが大切だと思います」と語り、会場にいた多くの女性たちの共感を呼びました。

今回の発表会と企画展は、生理やPMSを経験している人だけでなく、周囲の人々にも「違い」や「環境によるつらさ」への理解を促す内容となっています。ツムラは今後も「#OneMoreChoice プロジェクト」を通して、企業や大学、団体との連携を強化しながら、“我慢しない”社会の実現を目指していくとのこと。

FYTTE世代の私たちこそ、ムリを“当たり前”にせず、自分に合った選択肢を選びながら、もっと心地よく過ごしていきたいですね。

取材・文/FYTTE編集部