40代を過ぎてから、イライラやモヤモヤ、やる気が起きないなどの心の不調を感じることはありませんか? 更年期には、ホットフラッシュや不眠だけでなく、情緒不安定など心の不調も起こりやすいのが特徴です。しかし、婦人科ではホルモン補充療法(HRT)など身体的な治療が中心で、精神的なケアが不十分なことも。実は、女性ホルモンは脳からの指令で分泌されるため、脳をケアすることで心身の不調が改善・予防できる可能性があります。今回は、婦人科と心療内科の専門医・横倉恒雄先生に、更年期と脳の関係、不調を乗り切るケアについて伺いました。

Contents 目次

更年期の不調、じつは圧倒的に心の症状が多い

更年期とは、一般的に閉経の前後約5年間のこと。個人差はありますが、早い方で40歳ごろから、平均では45~55歳の約10年間と言われています。

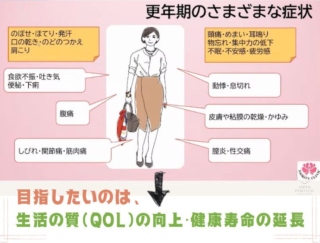

この期間は、動悸や頭痛、ホットフラッシュ、月経異常、不眠などの身体的な症状のほか、イライラすることが増えたり、やる気が起きず、うつ気味になったりと、心身さまざまな不調が起こりやすくなります。ではなぜ更年期に不調が起こりやすいのでしょうか?

今回は、婦人科と心療内科の専門医として体と心の両面から女性の健康にアプローチしている、横倉クリニック(東京・田町)の横倉恒雄先生に、更年期障害と脳の関係、不調をじょうずに乗り切るためのケアについて伺いました。

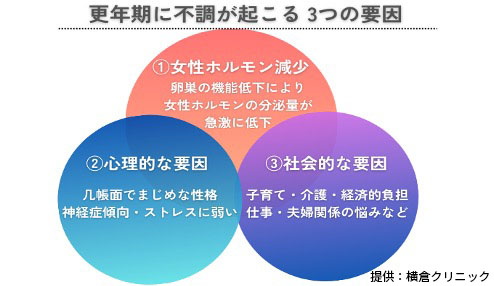

「更年期の不調の要因は、大きく3つあります。ひとつめは、女性ホルモンの急激な減少。2つめは、几帳面・完璧主義・ストレスに弱いといった心理的要因。最後に子育て・介護・人間関係などの社会的要因です。これらが複雑に絡み合って、更年期の不調を引き起こします」

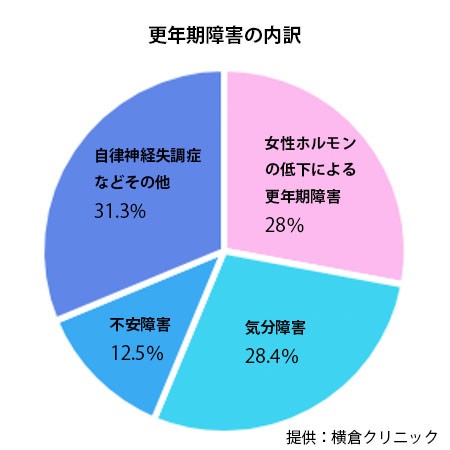

「あまり知られていませんが、動悸やホットフラッシュ・月経異常といった女性ホルモンの低下による身体的な症状よりも、じつは、イライラや不安感などの心の症状を感じる方が圧倒的に多いことがわかっています。

【更年期障害の内訳】のグラフを見てください。実際、女性ホルモンの低下による身体的な不調は全体の約3割だけで、他7割は、気分障害や不安障害等の心の不調、自律神経失調症含むその他の不調となっています」

更年期の不調を改善するカギは “脳”にある

なぜ、更年期は心の不調が多くなってしまうのでしょう。

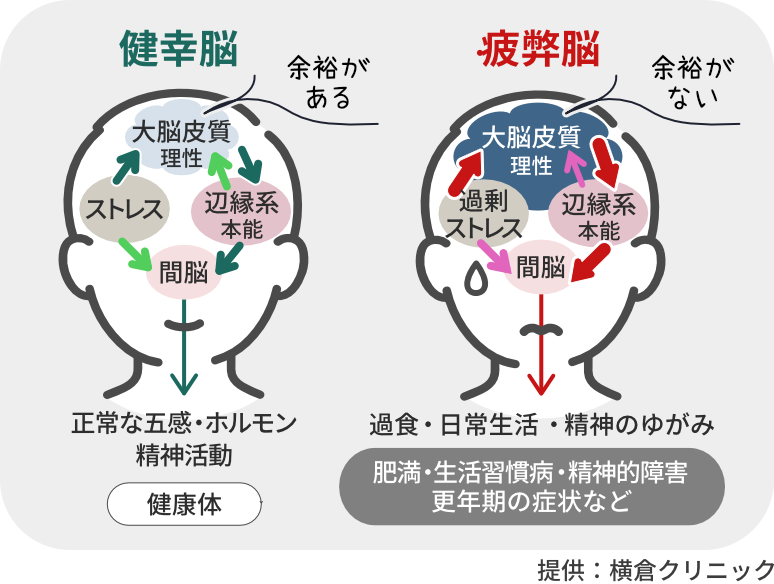

「いちばんの要因はストレスです。ストレス過多になると、脳の理性をつかさどる部分がオーバーヒートして、脳に大きなダメージを与えます。すると通常よりも何倍ものストレスを感じるようになり、交感神経が常に緊張し、脳に余裕がなくなり “疲弊脳” の状態に(下記イラスト・右)。結果、脳が正常に機能しづらくなります。

更年期の女性は、家事や育児・パートナーとの関係・親の世話・仕事にまつわる人間関係など、もともとストレスが多くなりがちな世代。現代ならではの『情報過多』も、脳の疲労を加速させる要因になっています。

そんなストレスを大きく感じている脳(疲弊脳)に追い討ちをかけるように、更年期による女性ホルモンの急激な減少や自律神経の乱れが重なり、さまざまな不調が起こってしまうのです」

とはいえ、いろいろなストレスの原因を急に減らすのはむずかしいものです。

「ストレスを軽く受け流すことができるように心がけることで、脳へのダメージが少なくなり、更年期であっても、心身ともに健康な状態を保つことができるようになりますよ。

健康で幸せを感じられる脳の状態を、私は“健幸脳”と呼んでいますが(上記イラスト・左)、いかに脳が健康な状態でいられるかが、更年期の不調や日常生活をスムーズな精神状態でおくれるかどうかに、大きく影響します。

女性ホルモンの分泌も、脳の状態に左右されるため、“健幸脳”であることが更年期を快適に過ごすために、とても大切なんです。

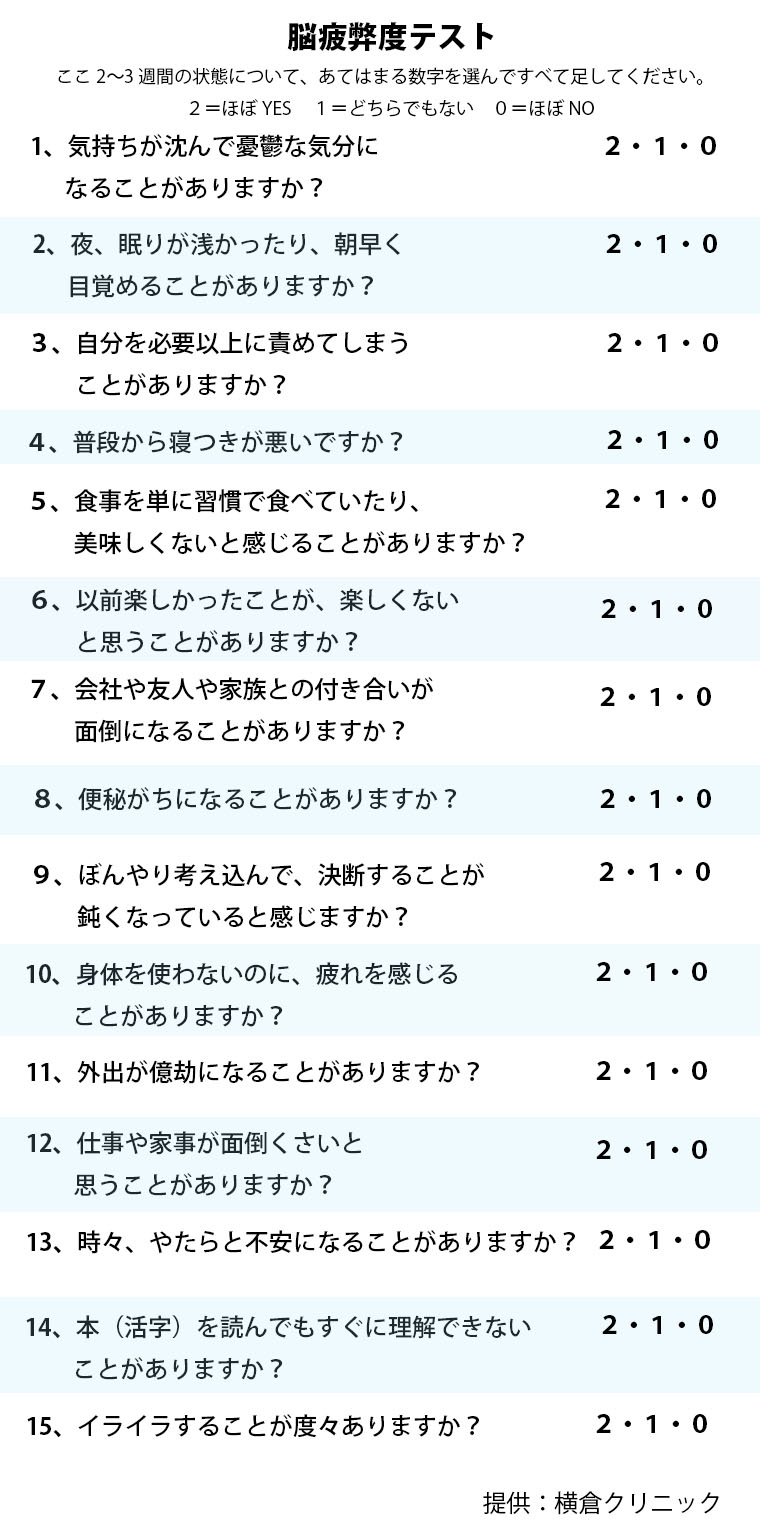

まずは脳の疲弊度をチェック! 疲弊度が高いほど更年期の症状が重い傾向に

更年期の方だけでなく、まだ更年期ではないという方もぜひ試してほしいのが、横倉クリニックで実際に使われている「脳疲弊度テスト」。まずは自分の脳の状態をチェックしてみましょう。

結果はどうでしたか? 21〜30点の人は重度・疲弊、11〜20点の人は中等度・疲弊、0〜10点の人は軽度・疲弊の可能性があります。とくに中等度疲弊以上の人は要注意。記事後半でご紹介するセルフケア方法を積極的にとり入れつつ、一度、更年期の患者さんを多く診ている心療内科などの専門外来を受診することをおすすめします。

脳の疲弊度は、更年期の症状にも大きく影響するそうですね。

「点数が高いほど、イライラ・もやもや・うつ傾向などの更年期障害の症状が強く出る傾向があります。ちなみに、PMS(月経前症候群)などの月経トラブルも同様です。まずは自分の脳の状態を知り、更年期の不調に備えたり、症状改善につながるよう、アクションを起こしていきましょう」

更年期の不調とうまく付き合っていくには?

40~50代は公私共々なにかとストレスを感やすい世代ですが、具体的に、更年期の不調とどうやって付き合っていけばいいのか、教えてください。

「まずはガマンをしないこと。そして、医療機関でできる自分に合った治療とセルフケアを組み合わせて前向きにとり入れていくことが、更年期を心身健やかな“幸年期”として過ごすことができる、いちばんの方法です」

婦人科などの医療機関では、どのような治療ができるのでしょう。

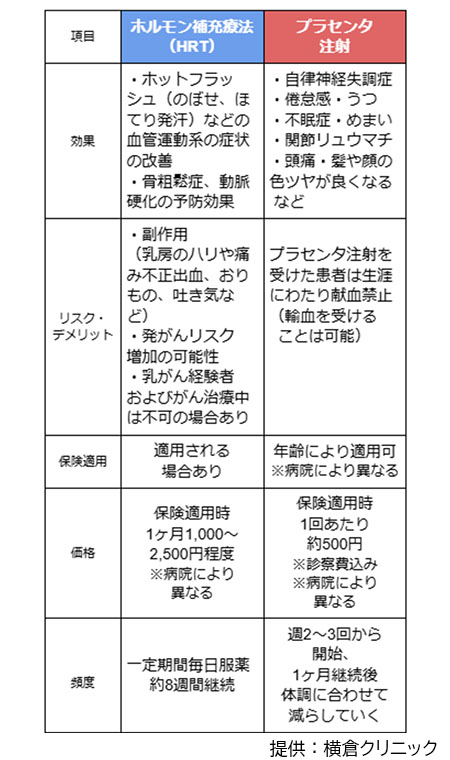

「医療機関では、閉経後からはホルモン補充療法(HRT)、閉経前であれば低容量ピルの処方のほか、漢方療法やプラセンタ注射など複数の治療法があります」

横倉先生が勧めている“プラセンタ注射”、HRTとの特徴の違いとは?

複数の治療法のなかでも、横倉先生がクリニックでまず勧めるのがプラセンタ注射だそう。

「ホルモン補充療法(HRT)は、婦人科で行われる更年期障害の代表的な治療法ですが、血栓症や乳がん・子宮体がんのリスクを管理しながら進める必要があります。またホットフラッシュなどの血管連動系の症状には効果が期待できますが、自律神経のゆらぎによる心の不調には弱いんです。

また、心の不調で心療内科を受診した場合、精神安定剤を処方されるケースが多く、根本的な治療というよりも、それ以上悪くしないための対症療法になる上、薬の服用が習慣化してしまうリスクもあります」

「そこで私のクリニックでまず勧めているのが、 “プラセンタ注射”です。

プラセンタとは日本語で“胎盤”のこと。ビタミンB群・ミネラル・アミノ酸・核酸・細胞活性化因子など、さまざまな栄養素が豊富に含まれています。

更年期障害の治療として厚生労働省が認可している医療用のプラセンタは、日本国内の正常分娩で生まれた赤ちゃんから有効成分を抽出したものです。高圧蒸気滅菌によりウイルスや細菌の感染防止対策もとっているため、感染症の報告もありません」

更年期の不調にプラセンタ注射がいいことは、日本ではまだあまり浸透していないように感じます。

「世界では60年以上にわたり使用されており、重篤な副作用の報告もなく、安全性に問題はないと言えます。いちばんの特徴は、更年期の不眠や頭痛などの症状だけでなく、自律神経を調整してくれる心の不調への効果も期待できるところです。

私のクリニックでは、まずプラセンタ注射を試し、症状が重い場合には、漢方療法やホルモン補充療法(HRT)を併用するようにしています。

HRTとプラセンタ注射の主な特徴の違いについては、こちらの表を見てください」

ホルモン補充療法(HRT)とプラセンタ注射の特徴

「40歳くらいからプラセンタ注射を打っていると、更年期の症状がまだ出ていない方の予防にもなります。肌や髪がツヤツヤしてキレイになり、疲れが取れやすく、疲れにくい、元気になる効果も期待できますよ」

プラセンタ注射は、婦人科であればどこでも受けられのものなのでしょうか?

「すべての婦人科で受けられるわけではありません。クリニックのホームページで確認するか、電話で問い合わせてみてください。

年齢※によって保険適用で受けられ、診察料と注射代で、1回約500円程度で打てるところが多いと思います」

※保険適用になる年齢は、クリニックによって多少異なります。

更年期を“幸年期”にするには、五感を意識することが大切

医療機関での治療のほかに、自分でケアできることもありますか?

「更年期の症状と脳の状態が密接であることは、お話しした通りです。

同じストレスでも、大きく感じてしまうのか、じょうずに発散して小さく感じることができるのかによって、更年期の症状、とくに心の状態がかなり変わってきます。

まずは、人間本来の感覚である“五感”を大切にしながら過ごすことを意識してみてください」

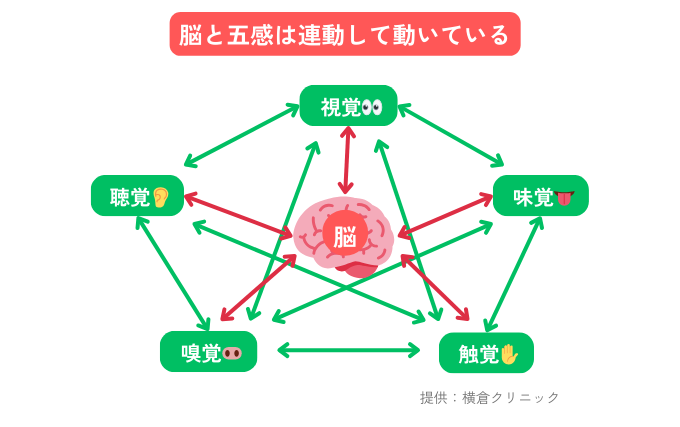

「視覚・味覚・触覚・嗅覚・聴覚の5つの感覚器は脳と直結しているため、適度に心地良い刺激を与えれば、ストレスの軽減につながります。

例えば、好きなアロマやコーヒーの香りを嗅いだり好きな音楽や自然の音を聞くのもいいでしょう。人の肌に触れたり、動物をなでたりするのもおすすめです。スキンシップは“オキシトシン”という幸せホルモンの分泌につながり、心を癒してくれます。

ちょっとした時間でも、五感を意識してとり入れて脳が心地よさを感じると、心身が整うベースになってくれるんです。じょうずにストレスを発散できるようになってくることで、おのずと更年期の不調にもいい影響が出てくるでしょう」

すぐ始めたい! “幸年期”にするための3つのセルフケア

横倉先生に、毎日の生活にとり入れたい3つのセルフケアを教えていただきました。

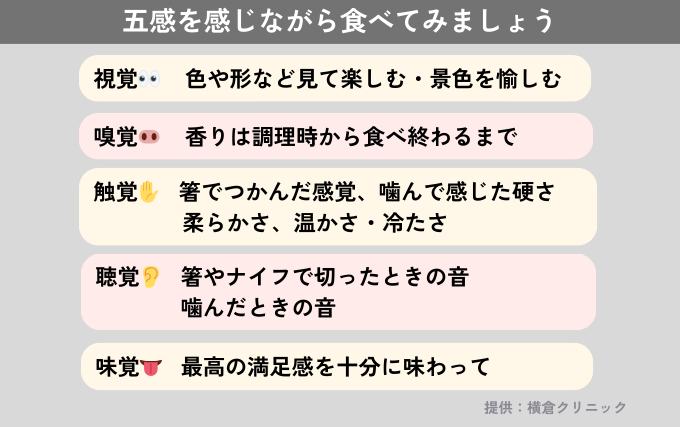

1.五感を感じながら食べる

「現代人は、時間に追われ急いで食べたり、健康という観点で食べるものを選びがちで、自然な食欲や五感をあまり感じずに食事をすることが少なくないのではないでしょうか。

“食べること”は、五感をフルに使う絶好の機会。色や形・香り・温度や食感・かんだ時の音・味わいなど、五感でおいしさを感じながら食べるように心がけて。そしてできる範囲でいいので、ゆっくりかみしめて食事をしましょう。

脳が満足して余裕が生まれ、疲れた脳が“健幸脳”に戻り、正常な指令を出せるようになりますよ」

2.五感を意識して歩く

「外を歩く時は、ただ目的地に向かうのではなく、風を感じたり、鳥の声に耳を傾けたり、花や木々の香りを感じながら歩きましょう。信号待ちの時間も、スマホを見るのではなく、空を見上げてみて。五感を意識することで、脳もリラックスできます。

大切なことは、脳に休息時間を与え、脳がよろこぶことをとり入れながら過ごすこと。脳のオンとオフの切り替えがスムーズにできるようになります。そういった毎日の積み重ねで、ストレスをじょうずにコントロールできる健幸な脳になっていくのです」

3.ジャーナリング(書く瞑想)

「ストレスに感じていること・自分の思いや感情・言いたくても言えなかったことなどを、頭に浮かんだ言葉のまま、紙に書き出してみてください。これ以上出てこないところまで思いっきり書ききったら、その紙を捨てましょう。

だんだんと怒りや不安・心配が減り、ポジティブな感情が湧いてくるはず。モヤモヤした気持ちや漠然とした感情が整理でき、脳がスッキリしていきますよ」

更年期を“幸年期”と言えるように過ごしてほしい

「更年期の不調は、大小の差はあれど誰にでも訪れるものですが、つらい不調を年齢だから仕方ないとガマンするのはやめましょう。

そのためにも、いつでも相談ができる“かかりつけ医”を見つけておくと安心です。婦人科と心療内科の両面から診てもらえるクリニックや、更年期外来・女性外来など心の不調についてもしっかり話を聞いてもらえる専門のクリニックが理想です。更年期障害として保険がきく治療等と合わせて、今回紹介したようなセルフケアもぜひ一緒にとり入れてみてください」と横倉先生。

心身の不調は脳と密接な関係があり、脳が疲れていると症状も強く出る傾向があります。更年期に、五感を使った過ごし方が習慣化できるよう意識してみることが、これから先の人生を穏やかに生きていくためのよい機会になります、とも話してくれました。

「毎日忙しくて、自分のための時間がなかなか作れないという人も多いかもしれませんが、食事や移動の時間等、ほんの少しの時間だけでも脳を休ませてあげましょう。幸せを感じられる心があってこそ、本当の”健幸”が得られます。更年期ではなく幸年期といえるように、過ごしてほしいです」

更年期を笑顔で過ごすため、まず、できることから始めてみませんか?

【監修者プロフィール】

横倉恒雄先生(婦人科・心療内科医)

医学博士。横倉クリニック(東京.田町)院長。慶應義塾大学医学部産婦人科入局。東京都済生会中央病院産婦人科に勤務、同病院にて日本初の「健康外来」を創設。病名がない不調を抱える患者さんにも常に寄り添った診察を心がけている。クリニックで行っている講座も好評。著書に『脳疲労に克つ』『心と体が軽くなる本物のダイエット』『今朝の院長の独り言』他。

https://yokokura-clinic.com/

取材・文/入江由記