最近、足裏が痛むことはありませんか? 足裏は、疲労の蓄積で痛みが出やすいところです。足裏の痛みの原因と対策について、日本で唯一の足の総合病院「下北沢病院」の菊池守院長に話を聞きました。

Contents 目次

タコ、ウオノメの痛みは、靴や歩き方に問題が

タコ、ウオノメは、女性によくあるトラブルのひとつですが、痛みを伴うこともあり、見た目にも気になるものです。

■タコ・ウオノメ

【原因】

ペンダコが筆記用具がくり返し当たる場所にできるように、タコは足のある場所に同じ刺激が加わり続けることが原因です。

「慢性的に圧力がかかったり、摩擦が起こることで、角質層がどんどん厚くかたくなり、ふくらんだ状態になります。タコができる位置で、足の変形などを推測することができます」

(例)外反母趾の人に多いタコの位置

一方のウオノメは、角質が内側に食い込み、芯を作ります。

「タコが“ずれる動き”によって外側にできるのに対して、ウオノメは一点に集中した力がかかることによって内側にできるのです。圧迫されると、強い痛みを伴います」

【セルフケア&治療】

「タコやウオノメのセルフケアは、尿素やサリチル酸などが入った軟膏やクリームを塗ることです。自分で削ってもOKですが、爪研ぎ用のヤスリなどで、削りすぎないように少しずつ様子を見ながら行いましょう。カミソリやはさみなどの刃物は使ってはダメ。足を傷つけて、そこから雑菌が入り込み、炎症を起こすことがあります。

タコやウオノメをふやかす絆創膏などを使う場合は、用法をきちんと守ること。長時間、貼りっぱなしにしていると、皮膚を傷めてしまうことがあるので注意します」

ただし、ウオノメに関しては、「ウイルス感染でできるイボと見分けがつきにくいため、セルフケアで削って出血することも。皮膚科で処置してもらうことをおすすめします」と菊池先生はアドバイスします。

タコやウオノメを削ったとしても、また同じ場所に“負荷”がかかれば、再発してしまいます。

「タコやウオノメができるような場所は、靴の摩擦とともに、体重の2倍という重力が歩いた歩数分だけかかっています。タコもウオノメも、過剰な圧に対する皮膚の防御反応で、角質を厚くして皮膚を守ろうとしている状態です。タコやウオノメを根本的に解決するには、インソールを使ったり、靴の問題や足の使い方のクセを正したりしていくことも必要です」

足の痛みは、日々の疲れの蓄積も原因に

では、足の痛みはどのようなことで起こるのでしょうか。

■足裏の痛み

【原因】

40代以降になると、足裏の前方にピリピリした痛みが出ることがあります。「加齢によって、足裏の脂肪が薄くなることが原因です」と菊池先生。ひどくなると、フローリングの床をはだしで歩けなくなることもあります。

【セルフケア&治療】

「足の痛みは、日々の蓄積で、あるとき一線を越えると痛み出す、という場合が多いです。できるだけ足裏にかかる負担を減らしたほうがいいので、靴底の厚い靴を履いたり、インソールを入れたりして足裏を保護すると、痛みが防げます。家にいるときも、厚底のスリッパを履くようにしましょう。裸足でフローリングの床を歩いただけでも痛むようなときは、ヒアルロン酸を注入する治療法もあります。足の外科医など専門医に相談しましょう」

■足底腱膜炎

【原因】

足底腱膜とは、足の指のつけ根からかかとまで、足の裏に膜のように張っている靱帯様の組織です。

「歩行時にアーチがやわらかく沈んだり、戻ったりする役目を担っています。その足底腱膜に炎症が起こって、痛むのが足底腱膜炎です。アーチが沈み込んで、足底腱膜が伸びるときに痛む場合と、かかとをついたときに痛む場合があります」

主な原因は、足底腱膜の疲れの蓄積です。

「日頃からジョギングを行っている人などにも、よくみられる症状です。足底腱膜はかかとを介してアキレス腱とつながっています。アキレス腱がかたいと、ここが引っ張られるたびに、つっぱる衝撃で炎症が起こりやすくなります」

【セルフケア&治療】

足底腱膜も、足裏の痛みと同様に、日々の歩行時の負荷が積み重なり、ある一線を越えたときに痛み始めるため、日々のケアが大切だといいます。

「日頃から、アキレス腱ストレッチ を行うことが足底腱膜炎の予防にもなります。また、運動の前後には、必ず十分にアキレス腱ストレッチを行いましょう。病院の治療では、こうした運動指導とインソールで7割が回復します」

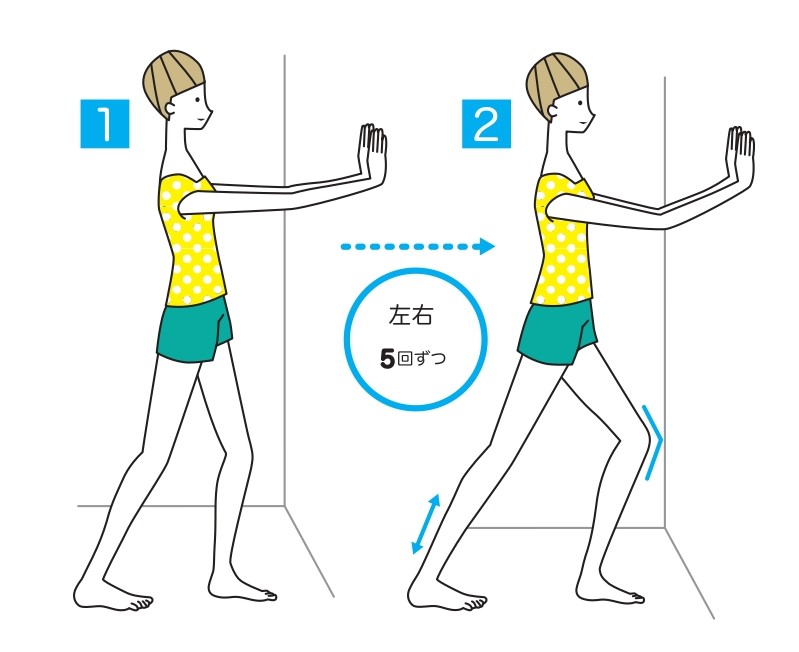

【アキレス腱ストレッチ】

〈1〉両手を壁につき、片方の足を1歩うしろに下げる。つま先はまっすぐに前を向け、かかとが浮かないように注意。

〈2〉壁に体重をかけながら、前側のひざをゆっくり曲げる。アキレス腱が伸びていることを感じながら、30~60秒キープ。うしろの足のひざは曲がらないように。足を入れ替えて、同様に行う。各5回ずつ。

いかがでしたか。

足の痛みで歩くことに支障が出ると、通勤ができないなど生活にも影響が出ます。「おかしいな?」と感じたら、早めに対策をとりましょう。

〈参考書籍〉『“歩く力”を落とさない! 新しい足のトリセツ』(下北沢病院医師団・著/日経BP)

取材・文 海老根祐子